R06年度学習会 講演会

~地質探偵とさぐる北アルプスの生い立ちの謎~ [森林観察学習部会]

2025.2.8

今年度の森林文化学習会講演会は信州大学の出前講座として原山 智 特任教授をお招きし、「地質探偵とさぐる北アルプスの生い立ちの謎」と題し講演していただいた。最初は上高地を流れる梓川の変遷について、2つ目は穂高・槍ヶ岳の成立過程について、3つ目は諏訪湖のでき方と周りの地質についてのお話でした。

上高地を代表する梓川はその昔は上高地から岐阜県の高山方面に流れていたが、岐阜県側の福地温泉南の大規模な噴火の火砕流堆積物で流れが神岡方面(カミオカンデのある方向)に変わり、その後の焼岳火山群の噴火で川が堰き止められ湖(古上高地湖)を作った。今の黒部ダム湖の15倍程の大きな湖ができていた。今の上高地の平地はその湖の底に周囲の山からの土砂が堆積した結果出来上がった。その証拠を今の大正池の少し北西側でボーリング調査をし、そのコアを解析して突き止めた。その湖はその後堰き止めていた峰の鞍部を松本盆地側へ決壊し今の梓川の流れとなったとのことでした。

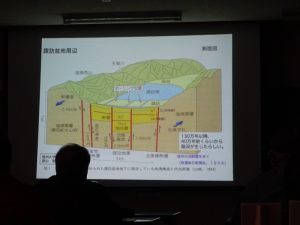

その次は、実は穂高連峰や槍ヶ岳は、巨大カルデラ噴火の結果として誕生したというお話で、カルデラ噴火で陥没した窪地に大量の火山灰が堆積し高熱のまま圧縮された結果、溶結凝灰岩となり、且つそのカルデラ噴火をもたらしたマグマの残りが冷却されてできた花崗岩(滝谷花崗閃緑岩と言う)も併せて、その西側を走る断層を境に太平洋プレートの強大な圧縮圧を受け斜めに滑りあがり隆起(傾動と言う)し表面が浸食された結果、現在の穂高山塊や槍ヶ岳が存在する。現在は穂高山塊への圧縮圧力は弱まり、松本盆地に近いもう一つの断層の壁に対し圧力が移動し松本盆地の滑りあがりが続いているとのことでした。

3つ目は、諏訪湖はどのようにして出来たかの解説がありました。この部分は1月に開催された弊会の冬の研修会での地元の小口先生から、「諏訪湖の成り立ちと曽根遺跡の謎を読み解く」と題した講演でのお話に含まれていることと同じでした。

講演が終わった後の質疑の中で、

1.北アルプス等には火山があるのに対し、南アルプスには火山がないのは何故か?

2.松本盆地の隆起が続いていくと、この先どうなるのか?

3.先生は何故、このような地質の専門家になったのか?

4.諏訪湖のでき方に関して、守屋山の上にグリーンタフが現れている謎に対する最近の研究成果は?

等々、興味深い質疑が沢山あり有意義な講演会でした。

最後に、八ヶ岳の形成過程でも最近新たな見解が出てきているので、過去学んだことを修正する意味でも一度専門家にお話をしてもらうと良い とのお話をいただいたので、今後の学習会での学習課題に検討してみたいと思いました。

(更新日 : 2025年02月28日)